更新日: 2025年03月08日

近年ではいちご大福にはじまり、ミント煎餅のように洋の素材や製法を取り入れた和菓子もずいぶんと増えてきました。さらに最近は、新しい発想の和菓子として「ネオ和菓子」といったキーワードも耳にする機会も出てきました。

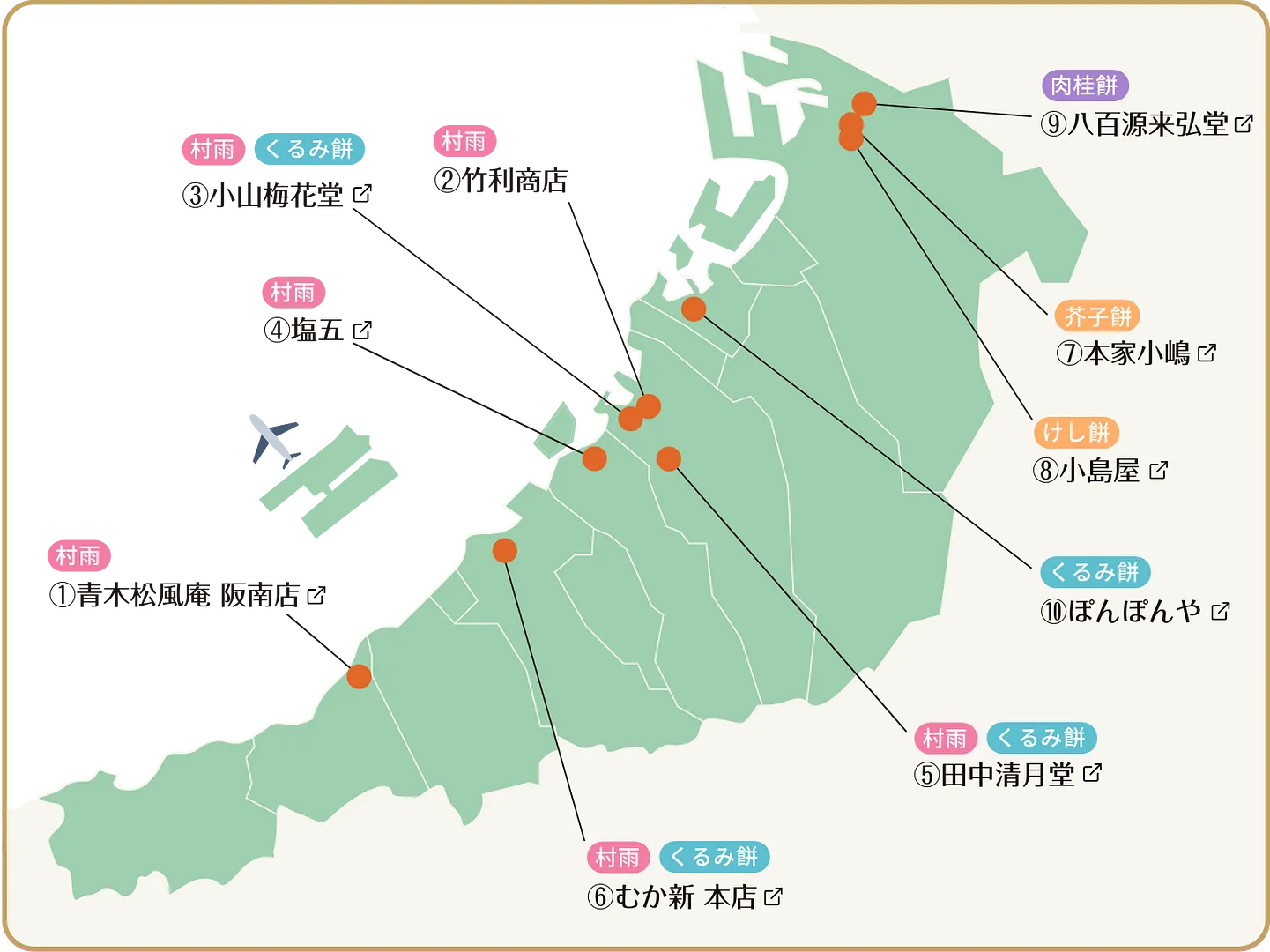

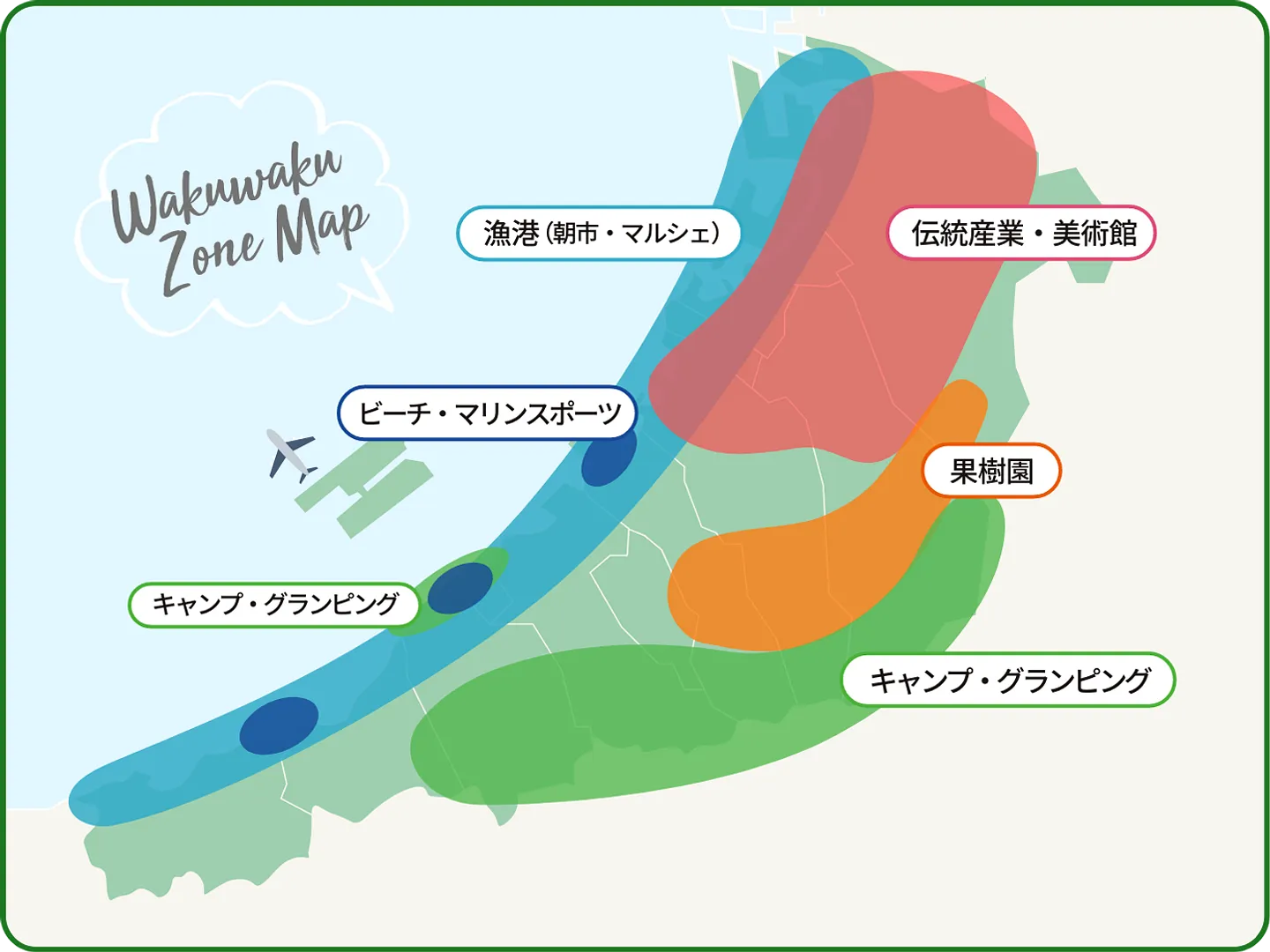

そんな様々な変化の起こっている和菓子業界ですが、変わらぬ味を守り続ける名店も、ここ泉州には数多く存在します。

というわけで今回は、泉州の変わらぬ味の四大銘菓を中心に、編集部で食べ比べてみました!

スイーツの専門家としてホテルや百貨店とのコラボ企画も数多く手掛ける磯貝由起さんと、「ぶらり水間鉄道沿線めぐり」のモデルコースでご登場いただいたタレントの森山くるみさんをお迎えして、実食スタートです。

(左)森山 くるみ (右)磯貝 由起

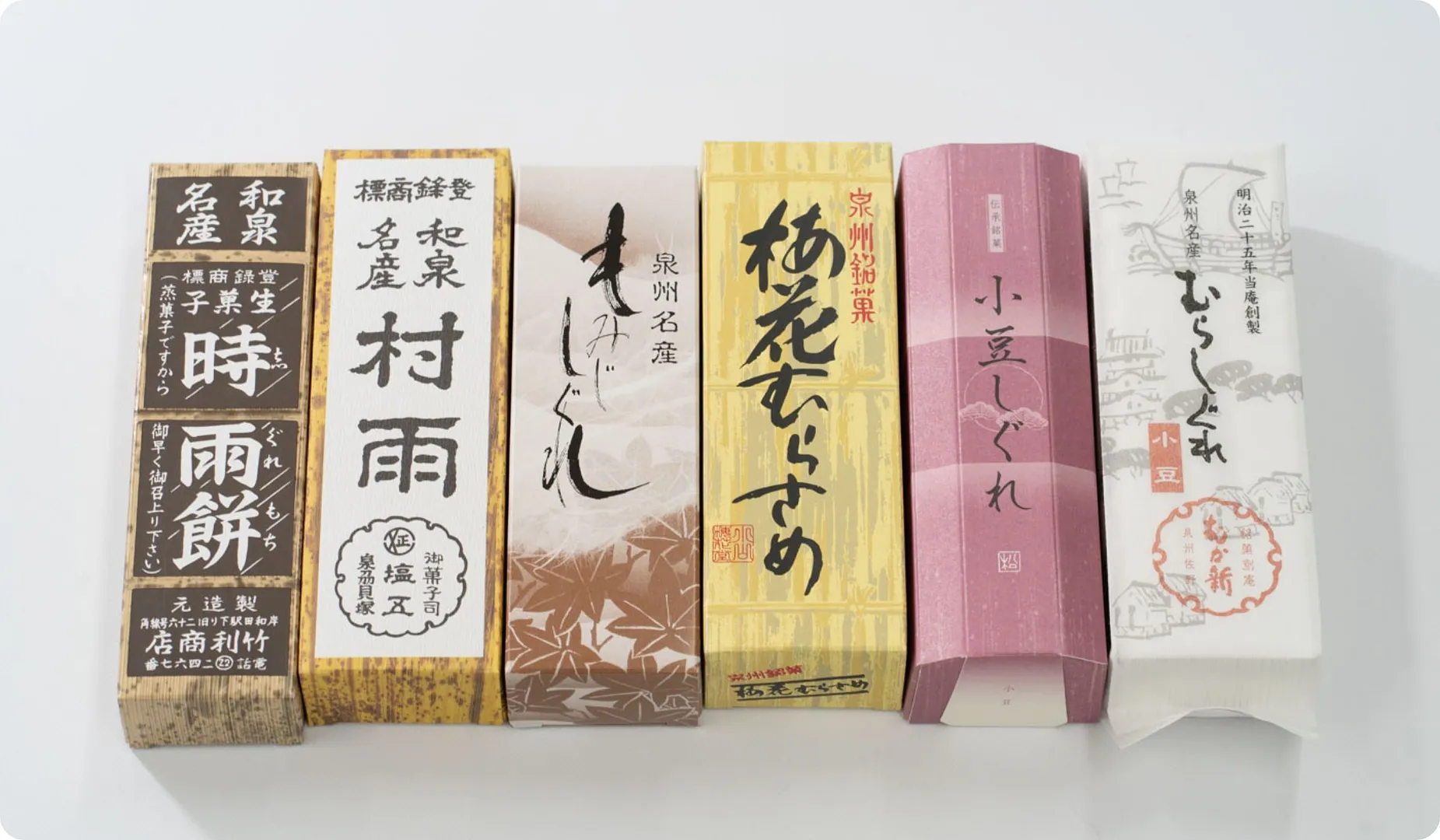

枠に生地を流し込んで棒状に切り分けたものを棹物と言いますが、村雨※は小豆と米粉と砂糖のみで作られた棹物の蒸し菓子です。基本的な製法は、小豆を炊いて皮を取り除いた後に細かくすりつぶし、水分を飛ばします。これを「生あん」と言い、これに米粉と砂糖を混ぜ合わせ、そぼろ状になったものを蒸しあげます。これを村雨餡とも言います。

泉州では江戸時代の昔から広く親しまれてきた菓子で、今回購入した店舗以外でも様々なお店で販売されています。

また、かつて水間寺前にあった観月堂 ではもっちり感のある独特な食感の「愛染しぐれ」が、岸和田駅前商店街にあった福板屋では看板商品の「福板」とともに「福村雨」が販売されていました。

※菓子としての「村雨」は塩五の登録商標です。

編集部

それではさっそく村雨から食べ比べてみましょう。今回ご用意できなかったものも結構あって、とても種類が豊富なお菓子です。特に幕末創業の歴史ある塩五の「村雨」と竹利商店の「時雨餅(しぐれもち)」、この2つから食べてみましょう。

磯貝

やはり塩五の村雨はこのホロホロと崩れる食感が特徴的ですね。噛むうちにもちもち感が出て来て、ほのかな甘さを感じます。

森山

たしかにあっさりしていますね。

磯貝

竹利商店の時雨餅は手に取るとぱらぱらとこぼれる様子が雨に似て、風味が過ぎゆく秋の時雨のようだということから「時雨餅」という名前が付いただけあって、食感もいいですね。

編集部

時雨餅は、例えるならかるかんの様な食感ですね。こちらも、もちもち感がありほのかな甘さを感じ美味しいです。

編集部

続いて泉州に複数の店舗を展開する、青木松風庵の「小豆しぐれ」と、むか新の「むらしぐれ」を比べてみましょう。

森山

なるほど、多くの店舗を展開されているだけあって、どちらも「お菓子感」というか、幅広く受け入れらるような味の調えかたがされているように思います。

食感は「小豆しぐれ」の方は、口に含んだ瞬間のくちどけ・軽さ・やわらかさが特徴的です。

磯貝

そうですね、それでいて崩れないので食べやすいです。青木松風庵は「みるく饅頭 月化粧」でも有名ですね。

磯貝

むらしぐれは淡泊で素朴な味ながら、素材の良さを感じます。

編集部

ほど良い甘さの中にもどこか懐かしさを感じるところは、むか新の看板商品である「こがしバターケーキ」に近いものを感じますね。

テーブルいっぱいにスイーツを並べてじっくり食べ比べ!

編集部

それでは最後は見た目にも他と異なる、小豆の粒が入った田中清月堂の「もみじしぐれ」と小山梅花堂の「梅花むらさめ」を食べてみましょう。

磯貝

もみじしぐれは一列に小豆をトッピングしてあります。甘味が強めで小豆の味もしっかりしていますね。食感もなめらかです。

森山

なめらかもっちりで、独特の歯ごたえです。

森山

「梅花むらさめ」は、さらに弾力がありますね。

磯貝

そぼろの粒が細かくないのが影響しているのだと思います。崩れないので食べやすいですね。小豆を梅の花に見立てるというのも風情があって素敵です。

編集部

口に入れるとほろっとほどけて、後から甘味が口に広がる感じがありますね。

編集部

ちなみにかつて水間寺前にあった観月堂の愛染しぐれは、田中清月堂のもみじしぐれに近い味だったそうです。

今回ご用意したものだけでも、それぞれに特徴があって、自分好みの村雨を探してみるのも楽しそうです。

また、今回はご紹介しませんでしたが、白豆を使った白いむらさめや、抹茶や栗入りのむらさめを扱っているお店もあります。

塩五の「村雨」の名は和泉八景の一つ「貝浦村雨」にちなんで付けられたとの事ですが、いつ頃に名付けられたかははっきりしません。

一方「時雨」については、江戸時代の岸和田城主・岡部美濃守長住公が病に臥せられた際、豪商・食野家 (めしのけ)秘伝の菓子として伝えられていたものを献上し、賞賛の言葉と共に「時雨」の名を賜ったそうです。そういった謂れにくわえて、商標などの関係もあり、各店で色々な名称で販売されています。

参考:新百合ヶ丘 ミスモ net「第73回 むらしぐれ(大阪府泉佐野市)」http://www.mismonet.com/serial/meika/29971/

古く堺は、南蛮貿易により栄えていました。芥子 (けし)の実は室町時代にインドから輸入され、堺近郊で盛んに栽培されていたそうです。千利休の茶の湯とともに菓子の文化も発展し、その中で生まれた菓子の1つがけし餅であると言われています。

けし餅はこしあんをもち皮で包み、けしの実をまぶしてあります。けしと言えば、あんぱんの上にまぶしてあるのが、最も馴染み深いかも知れません。しかしけし餅はふんだんにけしの実を使い、餅全体がけしの実で覆われているのが特徴です。

参考 小島屋「けし餅について」https://www.keshimochi.com/keshimochi

編集部

続いてのけし餅は、2種類ご用意しました。まずは百貨店や空港など幅広い販路を開拓されている小島屋の「けし餅」からお召し上がりいただきましょう。

磯貝

色が若干白めなのが特徴ですね。シンプルな味わいで、丁寧な仕事をされていますね。

森山

幅広く販売されているだけあって、好き嫌いなく食べられる味に仕上がっている感じがしますね。

編集部

そうですね、食べやすいながらも餅の膜が分厚くて噛み応えがあります。

編集部

それでは次に本家小嶋の「芥子餅」をどうぞ。

森山

え、なにこれ、すごい。やわらかさというか、フワフワ感というか。

磯貝

しかも芥子を炒ってあるのか、芥子の実の香ばしさが口に広がります。そして次にあんこのほど良い甘味がやってきて、いくらでも食べられそうです。

編集部

あんこの澄みきった透明感のある味わいがたまりませんね。

実は私は、しばしば個人的に買いに行くぐらいの大ファンです。

こちらは堺にある1店舗のみでしか購入できませんが、ぜひこの感動は体験していただきたいです。

食べる前に写真撮影!同じ種類のお菓子でも味はもちろん、見た目も違います。

堺には、芥子のほかにも色々な香料・香木も輸入されていましたが、その中のひとつが「肉桂 (ニッキ)」 (シナモン)です。

江戸時代には日本でも栽培されるようになりました。厳密にはニッキは木の根、シナモンは樹皮を乾燥させるため異なるものではありますが、どちらも香辛料として和洋の菓子に広く用いられています。

けし餅と異なり、肉桂餅は求肥自体にニッキを練り混ぜるのが特徴です。

編集部

泉州ではこの八百源来弘堂の肉桂餅は非常に有名で、江戸時代から続く肉桂餅の元祖です。 森山さんは肉桂餅というものをご存じでしたか?

森山

いえ、初めて知りました。ニッキを使ったお菓子だと、思い浮かぶのは八ッ橋ぐらいですね。 あ、これすごく求肥が伸びますね。こしあんも若干白っぽさがある。

磯貝

手で持つだけで丸い形が崩れるほどに柔らかいのが八百源さんの「肉桂餅」の特徴ですね。口に入れると、柔らかさがより実感できます。

編集部

これは思ったよりニッキの風味は強くなくて、好き嫌いなく誰でも食べられそうですね。しかもこのトロトロの食感、何個でもいけそうです。

千利休生誕の地であり、茶の湯発祥の地である「堺」の歴史が生んだ伝統の和菓子だけあって、熱いお茶がほしくなってきますね。

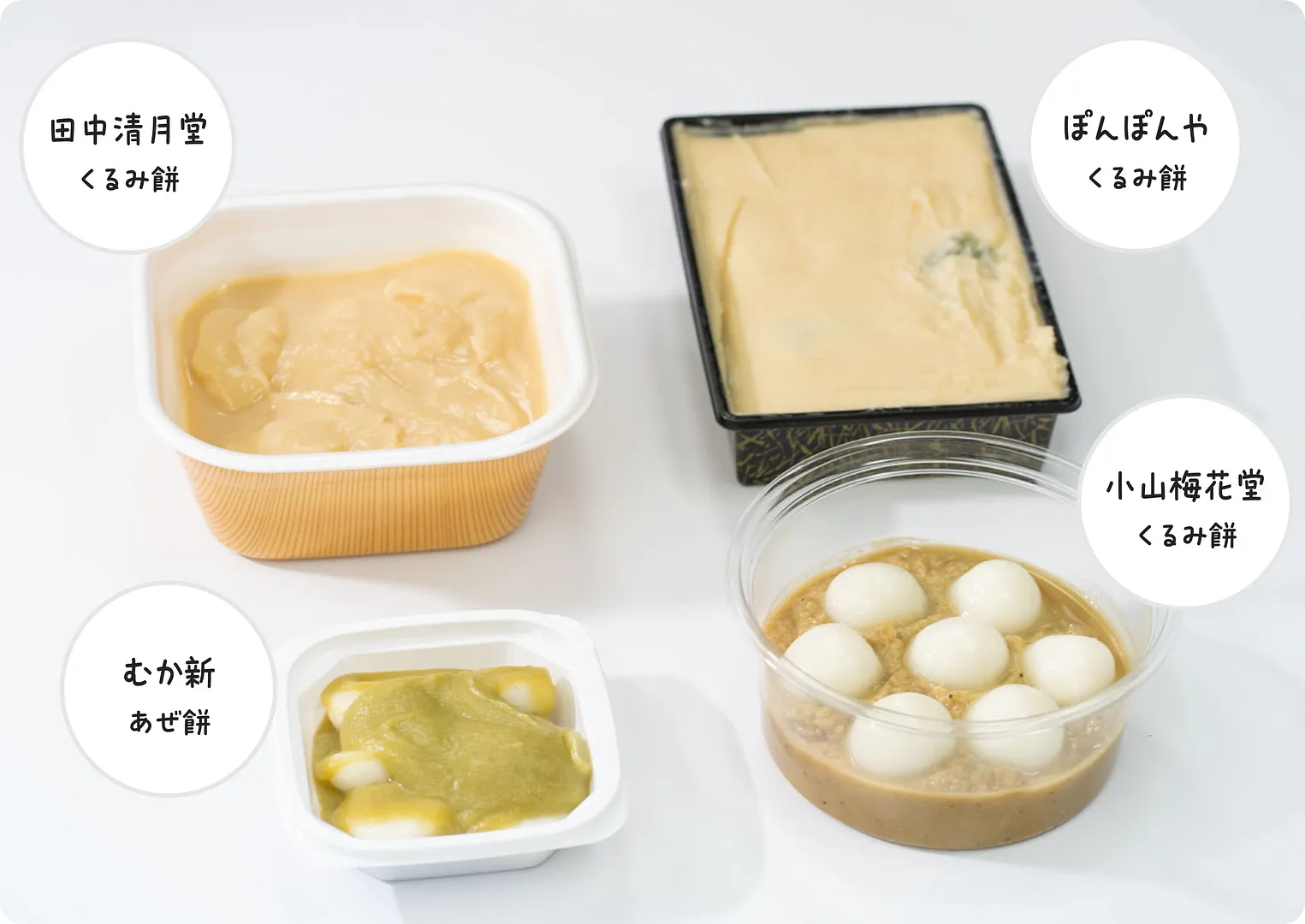

およそ江戸時代を起源とする村雨に対して、お次は鎌倉時代から続くと言われる「くるみ餅」の食べ比べです。メロンパンやうぐいすパンはその見た目から名前が付けられていますが、泉州に伝わるくるみ餅は、見た目や素材は「胡桃 (くるみ)」とは関係がありません。実は「くるみ」は胡桃のことではなく、あんで餅をくるんでいるため「くるみ餅」と名付けらたのです。 一口にくるみ餅といっても、あんにはいくつか種類があります。黄大豆 (乾燥大豆)や青大豆、枝豆、あるいはそれらを抹茶で着色したものなど、色も異なります。つまりくるみ餅のあんは、ずんだあんの様に枝豆で作ったあん一種類ではないわけです。今回は4つのお店のくるみ餅をご用意しました。

参考 安儀製餡所ブログ「グレーテルのかまどのくるみ餅」http://blog.yasugianko.com/c15028.html

編集部

今回「茶道ゆかりの地で千利休の足跡を辿る旅」のモデルコースでご紹介したかん袋の「くるみ餅」は定休日の関係でご用意できなかったんですが、4種類ご用意しました。こうして並べると、同じ白あんでも色がそれぞれ違いますね。

緑があざやかなむか新の「あぜ餅」からいただいてみましょう。

磯貝

「あぜ」、つまり枝豆のあんなので、ずんだに近い風味です。

森山

枝豆感が強いですね。そしてお餅自体にも塩味が効いていて、これはお酒に合う!

編集部

森山さんは大のお酒好きでもありますからね(笑)たしかに枝豆の味は強めですが、甘みもしっかりと感じます。

編集部

次はこの大きなスチロールの容器に入っている、田中清月堂の「くるみ餅」を食べてみましょう。

磯貝

こちらはつるのこ大豆を使った白あんですね。お餅がかなり大きめなのでボリュームがあります。クリーミーな舌触りです。

森山

こちらは和菓子的な、しっかり目の甘さですね。餅自体はプレーンな味わいです。

編集部

そうですね、餅とあんのバランスがちょうど良いと感じます。

編集部

ではこの四角い容器にぎっしり入った、ぽんぽんやの「くるみ餅」にいってみましょう。北海道産の高級大豆ブランド「鶴の子大豆」を使っているそうです。

磯貝

こちらもクリーミーですが、甘さは控えめな印象です。あっさりながらしっかりしていて、食べ応えがありますね。

森山

あんがスレスレまで入っているのがすごいですね。餅が白とよもぎの2種類入っているのも珍しい感じがします。見た目のインパクトに反して、味は甘さ控えめで食べやすいです。

編集部

残ったあんは、食パンに乗せてあんトーストにするのも美味しいですよ。

編集部

それでは最後は小山梅花堂の「くるみ餅」を食べてみましょう。

磯貝

白あんの様に見えますが、やや緑色がかった茶色ですね。コクがあって濃厚な味わいです。

森山

今回の中では一番濃い味かも知れませんね。餅の歯切れもいいです。

編集部

濃厚ではありますが、まるで醤油のような香ばしい香りがして、食べたあとにほんのわずかに苦味を感じるので、しつこさを感じません。例えるなら、まるで豆腐を食べているような気分です。

それぞれのあんに特徴があるので、お好みのあんを探しつつ、残ったあんの活用方法を考えてみるのも楽しそうですね。

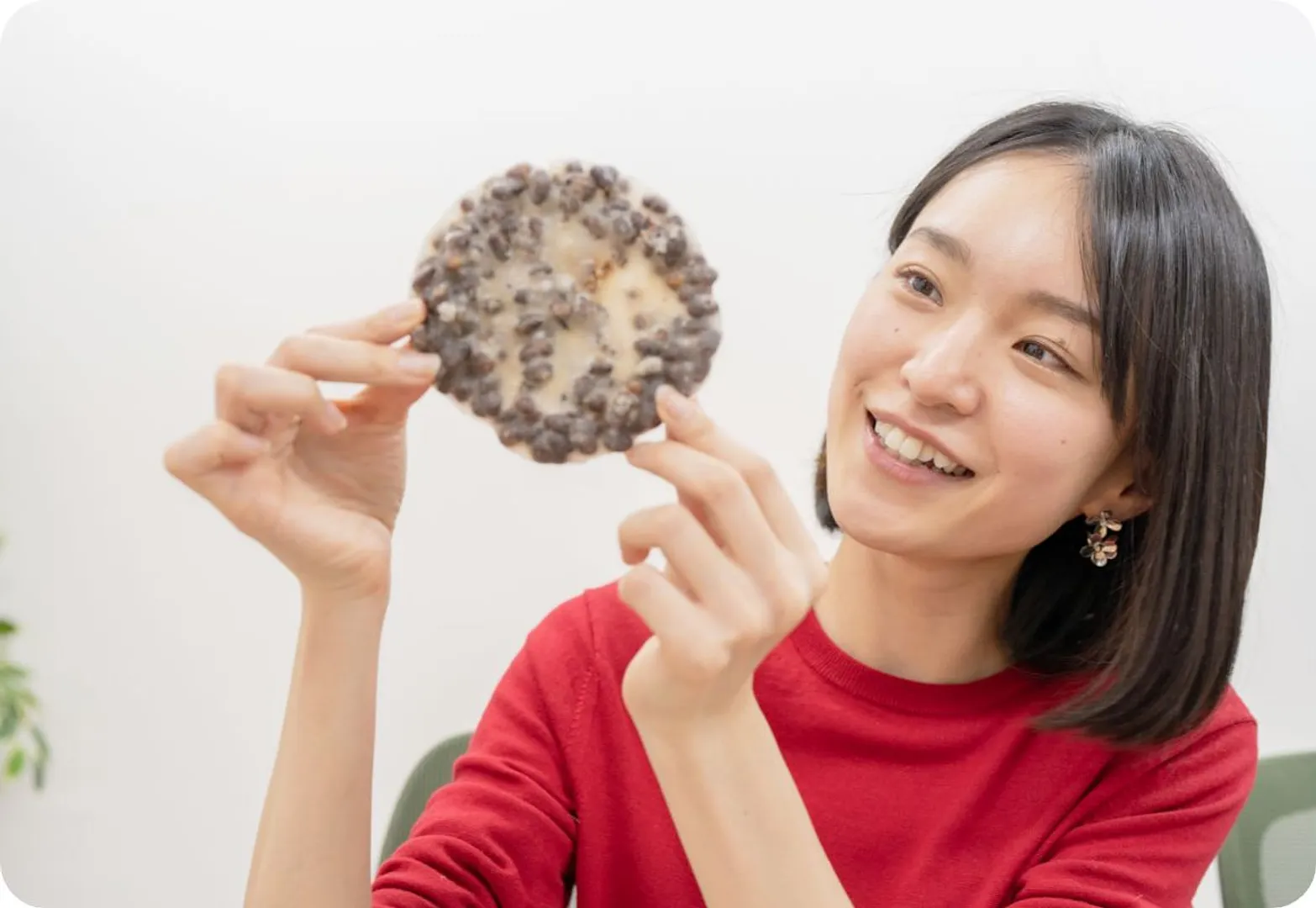

小山梅花堂 豆板

編集部

これは1店舗だけなので食べ比べではないんですが、今回「豆板」というお菓子を初めて知りまして、小山梅花堂で買い求めて参りました。

泉州地域ではあたり前に流通しているものだそうですが、ご存じでしたか?

森山

いえ、私も初めて知りました。結構大きいですね、これ。シャリシャリフワフワな食感で、ショウガが効いています。

磯貝

これは甘納豆に砂糖蜜をかけて固めたお菓子で、直径12cmぐらいあるようですよ。カリカリに固い表面と中のシャリシャリが楽しいですね。

編集部

甘味は強いですが、食べ進めるとしっかりしょうがの味がして、甘いものが得意ではない人もおいしく食べられそうです。